诗书礼乐、六艺及其他

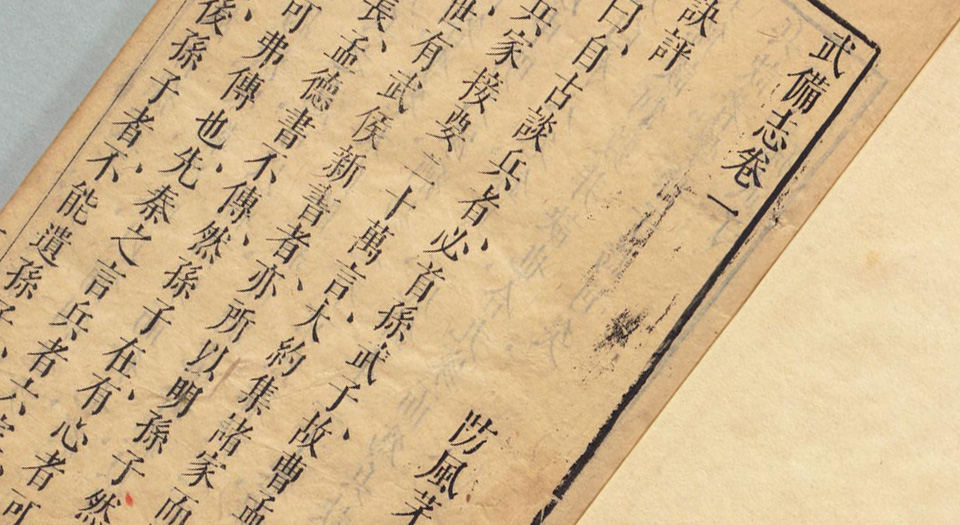

图为邹城孟府礼乐展演活动

诗书礼乐指的啥

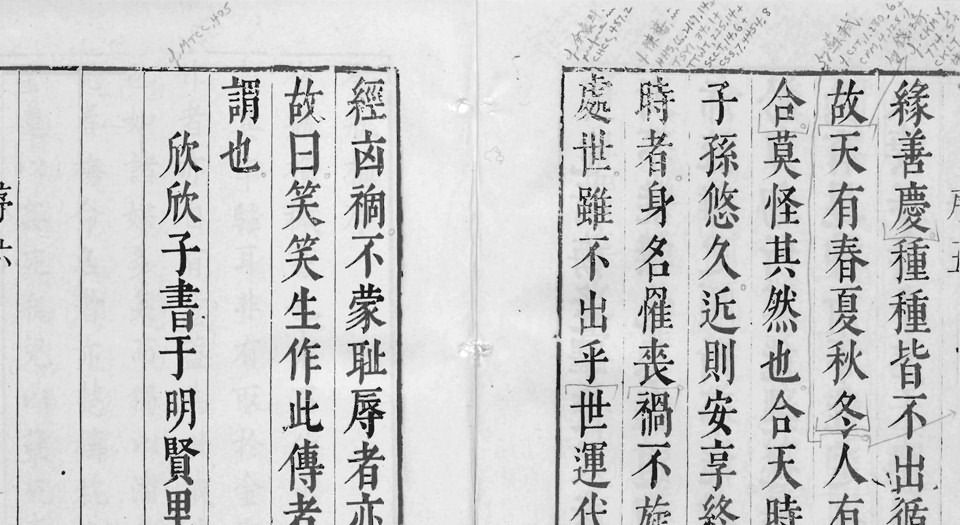

“邹鲁”一词,在历史记载上,我们所能读到的是《庄子.天下篇》对邹鲁地区文化现象的生动描述:“其在于诗、书、礼、乐者,邹鲁之士,缙绅先生多能明之”。也就是说,几乎与孟子同时代的庄子,对邹鲁地区的印象就是这里的人们是当时最“知书达理”的地方。

所谓“诗”,指的是西周以来的诗歌。传说古诗本有三千篇,经孔子删定,存305篇,概称“三百篇”或“诗三百”,即流传下来的《诗经》。孔子认为“诗”的作用有四个方面:激发道德情感;观察风俗盛衰;增进相互情谊;批评政治得失。

所谓“书”,即历史。孔子将春秋以前历代政治历史文献选编成书,即《尚书》,保存了夏商以来特别是周初的重要历史材料。孔子说:“文武之政,布在方策,其人存则其政举,其人亡则其政息。”说明书教的旨意即在于复兴“文武之政”。

何谓礼,子产说,“夫礼,天之经也,地之义也,民之行也。天地之经,而民实则之”; 《史记·礼书》上有“观三代损益,乃知缘人情而制礼,依人性而作议,……礼者,人道之极也。”

至于“乐”,其基本特征是“和”。“和”本来是指音素上的和谐关系。音乐上的“和”逐渐演变出与“礼”相配合,起辅助作用的、用以和谐各种礼义关系的一个概念。因音乐可以和谐感情,使人际关系融洽,使人在行为上向善。甚至对于人感情中的哀悲之情,也可以通过音乐得以渲泄,使不良情绪趋于平和,不会使人心惑智乱,作出有违礼义的事来。

六艺之文,《乐》以和神,仁之表也。《诗》以正言,义之用也。《礼》以明体,明者著见,故无训也。《书》以广听,知之术也。

古代“六艺”与孔子的“六艺”

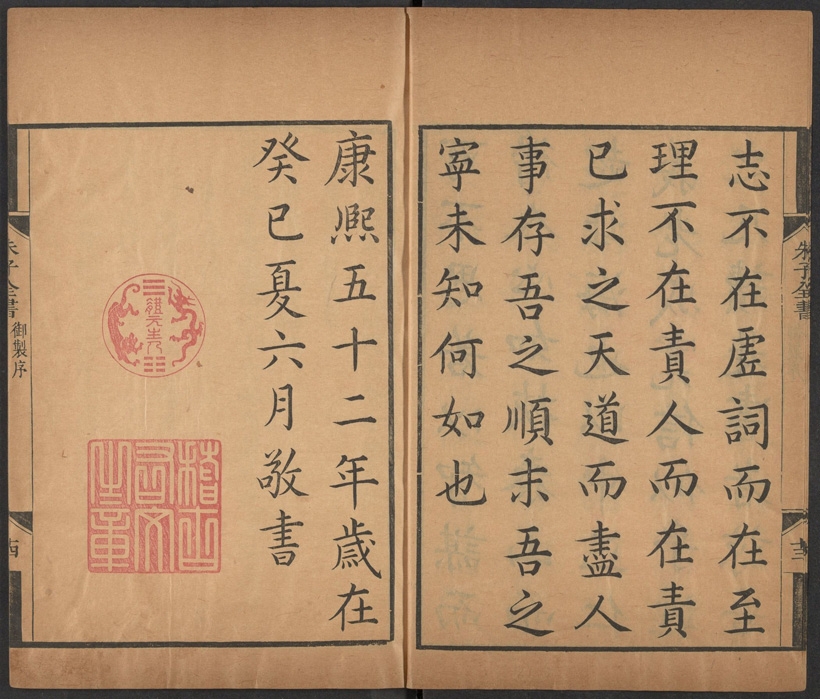

早在孔子之前的西周时代,周朝的贵族教育体系,开始于公元前1046年的周王朝,周王官学要求学生掌握的六种基本才能:礼、乐、射、御、书、数。出自《周礼保氏》:“养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五御,五曰六书,六曰九数。” 这就是所说的“通五经贯六艺”的“六艺”。

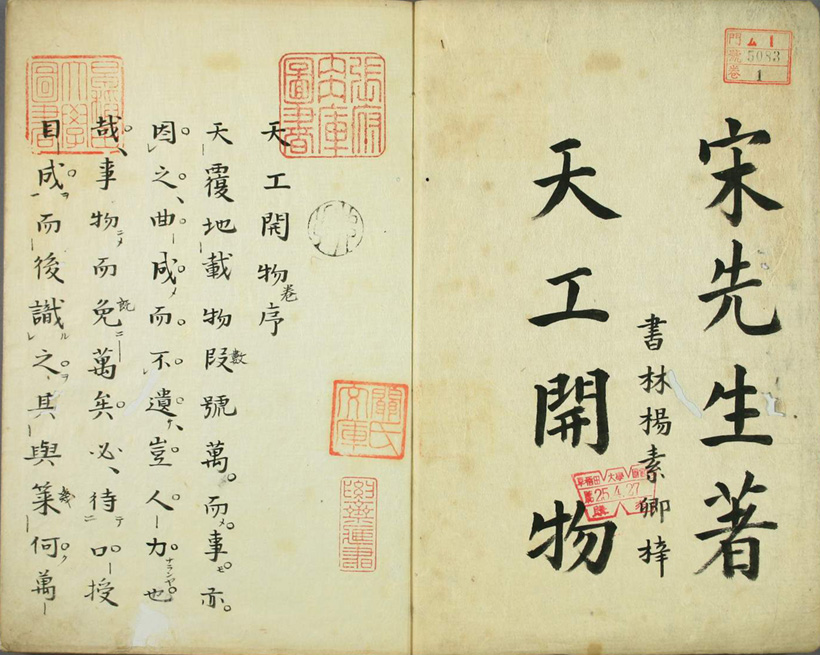

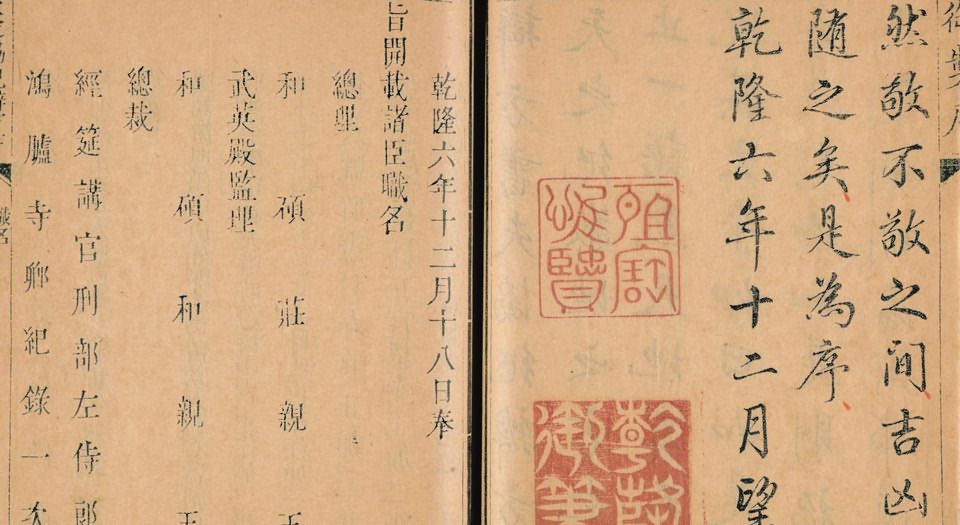

而在孔子时期孔子给学生们教授的六艺则是由孔子整理传授的六部儒家经典,也就是后世所说的《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》的六经的统称:“因为在孔子整理传授这六部典籍时,并没有"经"这个说法,因此它也叫六艺,一直到战国后期,庄子转述孔子对老子谈论这六部著作时,才开始有"六经"之说。”孔子研究院的杨朝明先生这样说。

据杨朝明考证,在孔子以及孔子之后的那个时期里,两种六艺是并存的,其中“礼乐射御书数”作为六种基本技能,是供15岁之前的孩子们学习的,据《大戴礼记·保傅》的记载,在孔子那个时代,孩童至“八岁而出就外舍,学小艺焉,履小节焉”。而孩子到十五岁左右,就应当学习做人与社会管理,这便是《大戴礼记·保傅》所说的“束发而就大学”,“学大艺”、“履大节”:“那么这个"大学",就是指六经。也正因为如此,不管是孔子还是他的弟子,在当时确实是文武双全的,因为他们少年时代既学过射、御等技能,长大后又学过六经,这并不矛盾。”

那么,在孔子及其弟子、墨子及其弟子、子思及其弟子、孟子及其弟子等一代代伟人大家的一再教授熏陶下,无论他们教授的是不是诗书礼乐或者六艺,都是在教育、在养成学习的习惯。

然而,由于孔子的影响巨大,后人在对六艺进行阐述时就与孔子有意挂钩,把周代六艺与孔子所谓的“六艺”混同,六艺,后来就成为儒家专项名义,而被人们忽略了其教化的普遍意义了。

这是教条给文化活性的固化,文化如果是这样固化,那就注定会走入没落。

就如“邹鲁文化”的内涵,是对诗书礼乐的灵活“明之”,后人便逐渐的背诵诗经、熟悉尚书、学会礼乐,就以为是文化了,就以为孔子会的六艺就是“礼、乐、射、御、书、数”了,把孔子塑造成为古代才艺全能“六艺”冠军,就是对他最高的推崇。

那么,孔子明明会弹琴,还会制作“仲尼”式古琴,为什么我们不称其为伟大的艺术家?

还有的因为这里产生了以孔孟为代表的儒学,就把“邹鲁”文化狭隘的说成是孔孟、是儒学的另一种溢美之词,那都是对文化的机制及文化基因的传承没有搞清楚。

中国在推行科举制以前就有“家学渊源”的说法,就是一些大家氏族,至少要形成读书、求学的家族氛围,这个家族才可能源源不断的产生“人才辈出”的局面,而不是后来固化出来的“门第”门槛。

本文本来企图探讨“诗书礼乐”是邹鲁文明的内涵,是核心要素,之所以以这样的方式写下来,就是期望一些爱在学术上较真的朋友这样一个真理:

把自己放在井里,你只能坐井观天,如果把自己放在海里,你就能有翱翔蓝天的机遇。

科举制本来就是举贤荐才得科学体制,你硬把他做到“八股文”,不是科举的悲哀,是文化的悲哀。

同样,我们探究“邹鲁文明”产生的文化土壤,弘扬能够产生文化大家的“文化基因”,探究邹鲁文化的传播路径,是期望能够再创当年“邹鲁”的辉煌,以当年中华文化生生不息的文化基因,寻找出新时期文化碰撞的机遇,让这里再次产生出“凤凰涅槃”的文化新生。(冯彬)